Классификация шрифтов сопровождает историю типографики с момента изобретения книгопечатания. Ещё первые наборные образцы шрифтов (например, шрифтография Эрхарда Ратдольта XV века) по сути предлагали систематизацию различных гарнитур. С конца XIX века предпринимались многочисленные попытки формально упорядочить многообразие шрифтов: первую такую систему предложил Теодор Лоу де Винне (Theodore Low De Vinne) ещё в 1899 году.

С тех пор появилось бесчисленное множество схем – исторических, технических, стилистических, национальных – призванных разложить шрифты по полочкам. Тем не менее, несмотря на все усилия, универсальной и общепризнанной классификации так и не создано.

Как метко заметили исследователи Childers, Griscti и Leben, «сообществу дизайнеров ещё предстоит выработать всеобъемлющую систему классификации [шрифтов]»

Эта проблема во многом обусловлена сложностью самого объекта: формы букв эволюционировали столетиями, переплетая художественные стили, технологии и культурные традиции разных стран. Выработать единые критерии, охватывающие и готические тексты Гутенберга, и виртуозные французские антиквы, и экспериментальные цифровые шрифты XXI века – задача невероятно трудная. Недаром историк типографики Стэн Найт (Stan Knight) отмечал, что «классифицировать исторические шрифты пресловуто сложно. Традиционная система давно превратилась в анахронизм; категории вроде “Modern” и более поздние попытки категоризации выродились в термины “Garaldes” или “Didones”…» – старые обозначения потеряли ясность, а новые не привились или лишь запутали дело.

В наши дни некоторые специалисты и вовсе поставили под вопрос необходимость жёсткой типографской классификации. Так, Индра Купфершмид (Indra Kupferschmid) в своём выступлении в 2017 году заявила, что больше не требуется делить шрифты на строгие категории – ведь цифровые каталоги позволяют пользователям самим фильтровать и сортировать гарнитуры по множеству параметров. По её мнению, все традиционные классификации излишне догматичны и не отражают пластичную, живую природу шрифта как культурного артефакта. Однако реальность такова, что даже новейшие цифровые шрифтовые платформы неизбежно вводят какую-то систему группировки гарнитур. Как бы ни были совершенны поисковые алгоритмы, шрифтовые библиотеки – от Google Fonts до Adobe Fonts – предлагают пользователю разбивку по категориям, пусть и сопровождённую гибкими фильтрами. А с позиций образования и исследований типографические классификации и вовсе незаменимы: они дают упрощённую, но наглядную «карту местности», позволяющую проследить историю и эволюцию технологии, культуры и дизайна шрифта.

Не случайно эксперт Джон Бордли (John Boardley) подчёркивает, что некая общая структура необходима, чтобы учиться, преподавать, исследовать и обсуждать прошлые, настоящие и будущие шрифтовые дизайны. Иными словами, классификация – это каркас знаний, без которого погрузиться в сложный мир шрифтов гораздо труднее.

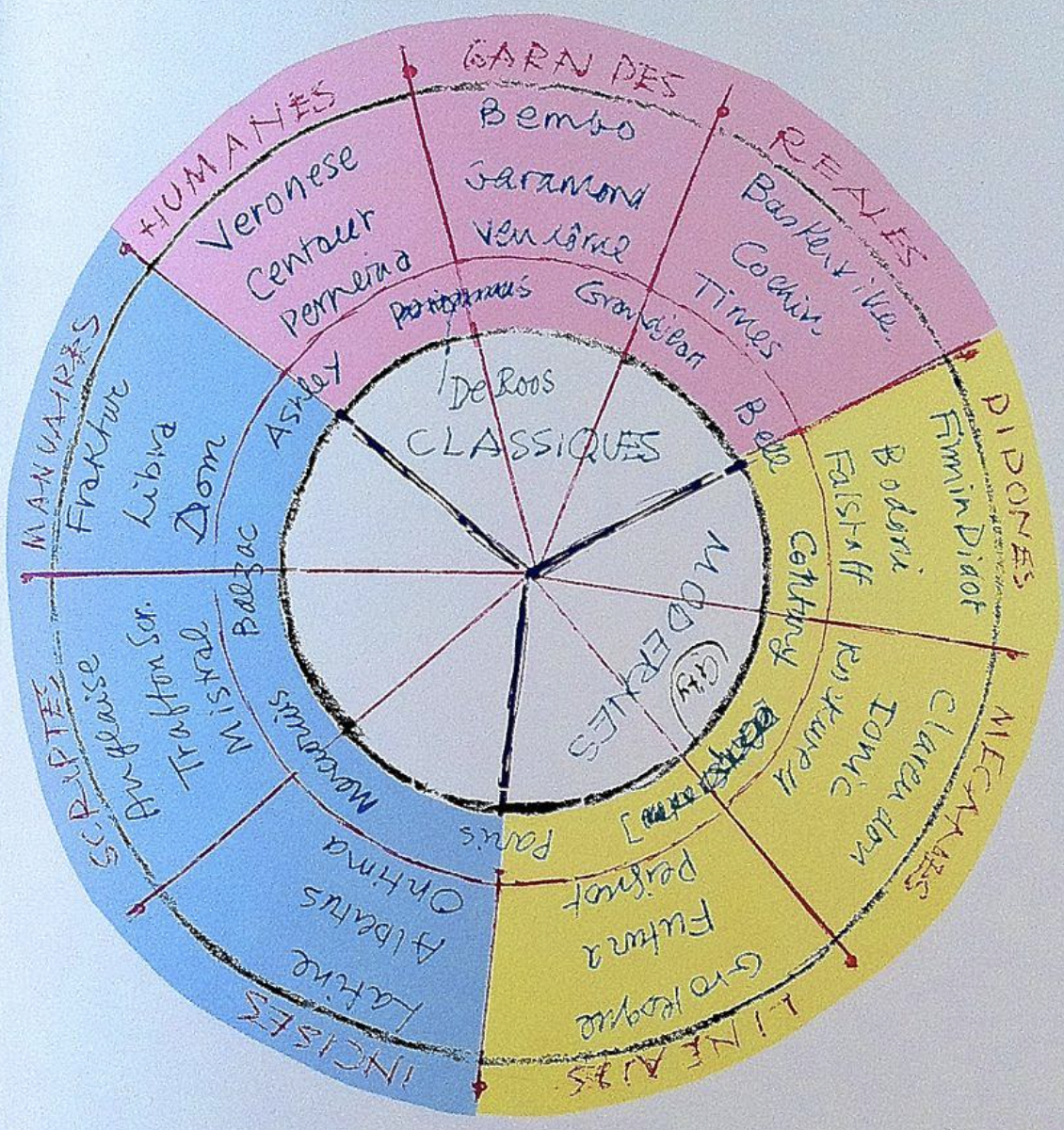

За последние полвека наиболее влиятельной была классификационная схема, предложенная французским типографом Максимильеном Воксом (Maximilien Vox) в 1954 году. Система Вокса, доработанная им год спустя, изначально насчитывала 10 стилевых групп (позднее сокращённых до 9) и отличалась редкой цельностью и внутренней логикой. Исследователи отмечали классификацию Вокса среди всех возможных, как самую последовательную. В 1962 году эта система была официально принята Ассоциацией типографов (ATypI) в качестве стандарта. Она включала 4 крупных раздела – антиква классическая, антиква современная, рукописные (каллиграфические) шрифты и нелатинские письменности, – а также 11 более узких классов, среди которых: гуманистические антиквы, гаральдные (старостильные антиквы), переходные, дидоны (современные антиквы), механистические (египетские, или брусковые серифы), линейные (гротески без засечек), глифические (высеченные), скриптовые (связанные рукописные), графические (декоративные), готические (blackletter) и гэльские шрифты.

Диаграмма оригинальной классификации Максимильена Вокса, где наглядно показано соотношение основных групп и подклассов (изображение взято из исследования Porchez, 2014).

Система Vox-ATypI на многие годы стала де-факто базовой: её принципы легли в основу немецкого стандарта DIN 16518, британского BS 2961 и множества книг о шрифтовом дизайне. Даже сегодня множество дизайнеров, сознательно или нет, пользуются терминами из воксовской схемы – гарнитуры Garalde, Didone, Lineal и т.д.

Однако с течением времени в классификации Вокса обнаружились изъяны. Ещё при её создании ряд исторических категорий был неоправданно обойдён вниманием, тогда как другим уделили повышенное внимание. Причиной тому, вероятно, послужили технологические ограничения эпохи: одни типы шрифтов были широко доступны в виде наборных касс и матриц, а другие – нет. Кроме того, как и всякая система, рожденная в определённой культурной среде, схема Vox-ATypI несла в себе определённый уклон и субъективность. Например, заметен явный перевес в пользу классических римских и готических шрифтов, тогда как, скажем, слэбы (египетские) или скрипты в ней не получили равной представительности. Налицо и некоторая произвольность терминологии: рядом стоят имена географические/исторические (например, венетские антиквы или италийские рубленые), описательные морфологические (например, гротеск) и вообще расплывчатые, требующие специальных знаний (например, формальные или старостильные), а категория акцидентных шрифтов и вовсе определяется как прочие. Всё это затрудняет понимание системы неспециалистами: начинающие дизайнеры часто путаются в громоздких классификационных названиях и терминах.

В 2021 году Ассоциация ATypI официально объявила об отказе от системы Vox-ATypI. В заявлении прямо указано, что воксовская классификация отражала потребности западной полиграфии середины XX века, но больше не соответствует международному характеру современного шрифтового сообщества. Решение ATypI стало признанием того факта, что старая система устарела и не отражает всего многообразия шрифтового дизайна XXI века. Однако возникла парадоксальная ситуация: систему отвергли, а равнозначной замены ей не предложили.

На момент написания диссертации Педру Амаду, на основе которой написана эта статья, прошёл уже год с лишним после «отмены» Vox-ATypI, но типографы так и не выработали общепринятую новую схему, хотя дискуссии не утихают. Между тем практическая потребность в классификации никуда не делась. Как отмечал Бордли, для упорядочения и представления шрифтов на любых платформах нужна какая-то система – от этого напрямую зависит удобство поиска, навигации и даже маркетинга шрифтовых продуктов. В образовании же продолжать учить по заведомо «хромающей» схеме Vox нецелесообразно. Таким образом, в профессиональном сообществе образовался вакуум: старый стандарт отброшен, а новый ещё не родился.

В этой ситуации португальский исследователь Педру Амаду предложил смелое решение: расширить и модернизировать систему Вокса для использования в современных условиях. Его концепция получила название Responsive Vox («Адаптивный Vox»). По сути, это экспериментальная модель классификации латинских шрифтов, основанная на наследии Vox-ATypI, но организованная по-новому – в виде четырёхуровневой картезианской схемы. Система призвана быть интерактивной и адаптивной к пользователю, чтобы служить в первую очередь образовательным целям – знакомству дизайнеров с многообразием шрифтового мира. Далее мы рассмотрим предпосылки создания этой модели, её структуру и первые результаты апробации.

Методология исследования и анализ существующих систем

Прежде чем разрабатывать новую типографическую классификацию, Педру Амаду провёл обширное исследование исторического опыта и современных подходов. Были изучены десятки источников, охватывающих разные эпохи и аспекты шрифтовой систематики. В частности, Амаду проанализировал следующие материалы:

- Классические работы по классификации шрифтов (5 источников) – от классификации Theodore Low De Vinne (1899) и схемы Francis Thibaudeau (ок. 1900) до системы Дениела Апдайка (Daniel Berkeley Updike) и знаменитой десятичной системы Maximilien Vox, а также трудов Жоффруа Даудинга (Geoffroy Dowding). Эти исторические схемы заложили фундамент терминологии и принципов типографической классификации.

- Современные учебники и руководства по типографике (17 источников) – труды таких авторов, как Ruari McLean, Alexander Lawson, Robert Bringhurst, Philip B. Megg, Ellen Lupton, Karen Cheng, Gerard Unger, Paul Shaw, Victor da Silva и др. (включая известные книги Thinking with Type — Ellen Lupton и The Elements of Typographic Style — Robert Bringhurst). В учебной литературе отражены практические классификации, используемые для обучения дизайнеров.

- Диссертации, конференционные доклады и отчёты (4 источника) – например, исследования Catherine Dixon, Indra Kupferschmid, Nadine Chahine и др., посвящённые переосмыслению шрифтовых систем. Эти работы часто критически оценивают существующие схемы и предлагают новые принципы (например, призыв отказаться от строгих классов в пользу фильтрации, как у Kupferschmid).

- Учебники по каллиграфии (3 источника) – труды Ewan Clayton, Claude Mediavilla, Eduard Maier. В них содержатся собственные классификации письма и шрифтов, основанные на форме пера и каллиграфических традициях, что важно для понимания происхождения форм букв.

- Стандарты и официальные схемы (3 источника) – национальные классификации и образцы, изданные государственными органами: немецкий стандарт DIN 16518, британский стандарт BS 2961 и португальский образцовый каталог INCM (1979). Эти документы отражают попытки унификации, предпринятые на государственном уровне.

- Цифровые шрифтовые платформы (6 источников) – классификационные системы популярных современных библиотек: Google Fonts, Fontstand, Adobe Fonts, MyFonts (Monotype), Dalton Maag, а также I Love Typography (ILT). Онлайн-платформы часто вводят собственные категории для удобства пользователей (например, деление на Serif / Sans Serif / Display и т.п.), и их опыт показателен для современного состояния проблемы.

Проанализировав весь этот массив, Амаду пришёл к ряду важных выводов. Во-первых, практически во всех системах повторяется базовый набор классов – так или иначе присутствуют категории с засечками, без засечек, рубленые (slab), декоративные дисплейные и рукописные скрипты . Различия заключаются главным образом в количестве и специфике подклассов, а также в терминологии. Во-вторых, попытки объять необъятное зачастую приводили к излишней сложности или субъективности схем.

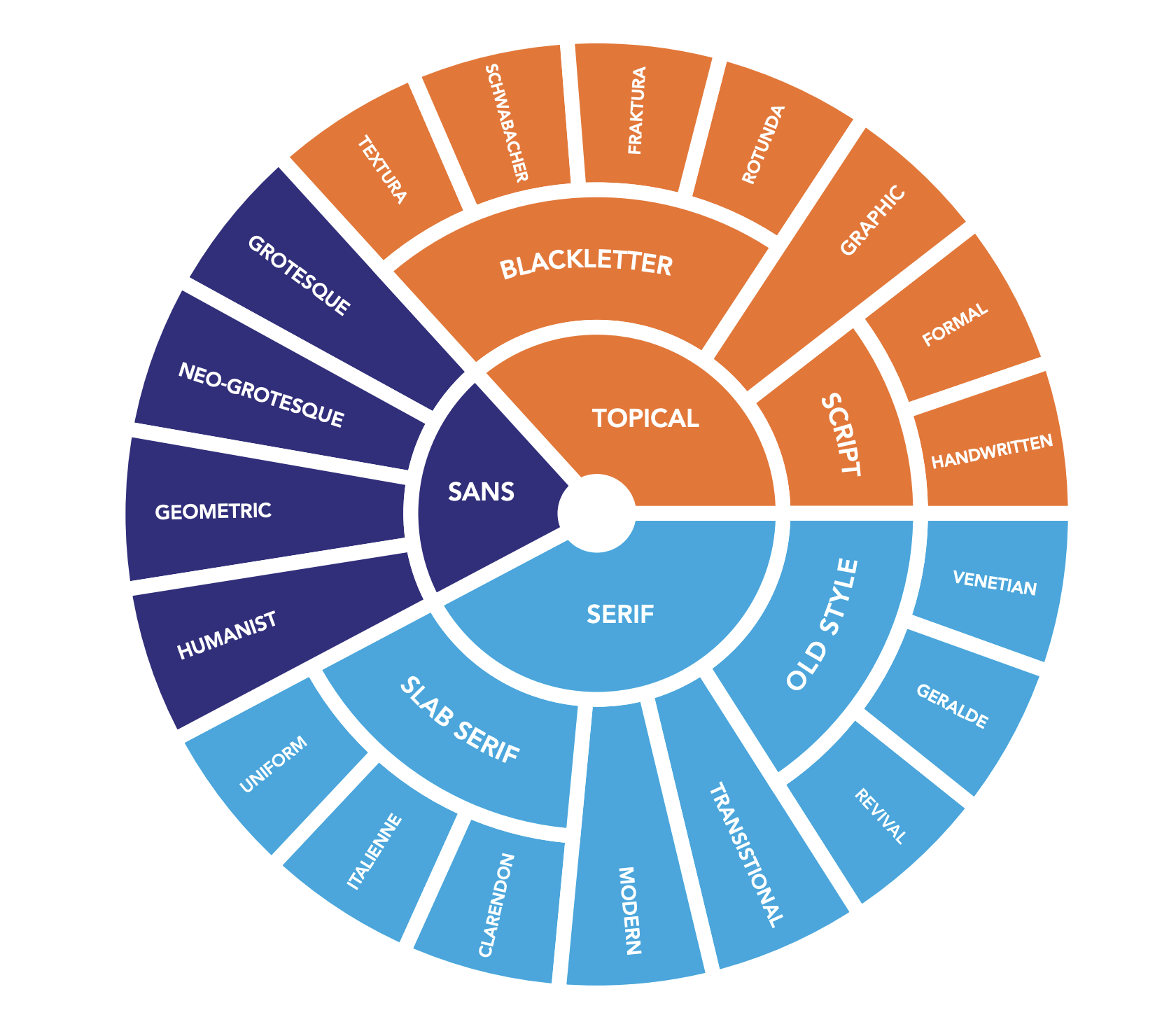

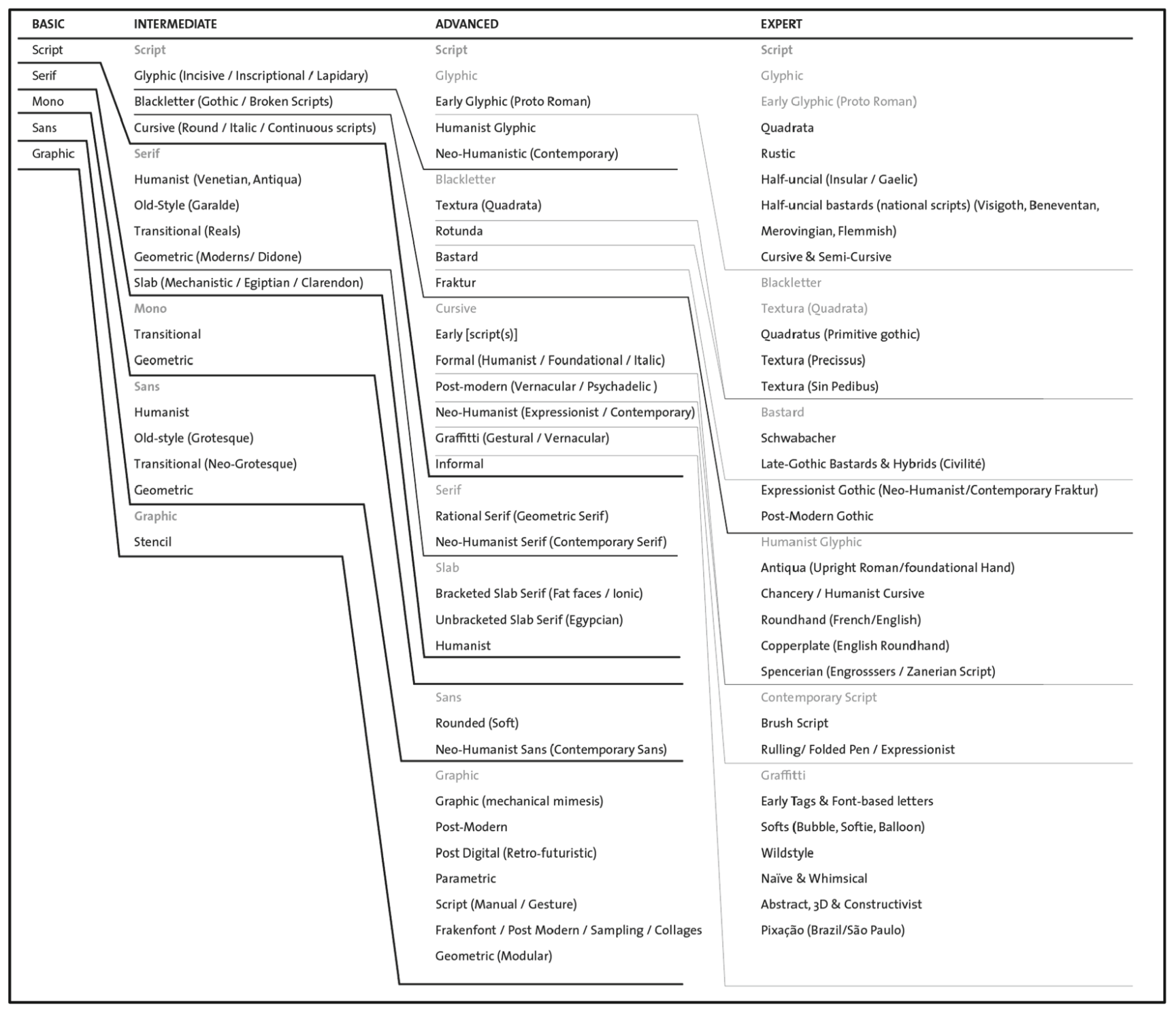

Например, в 2013 году Taylor Childers с соавторами сопоставили 25 различных классификаций и на их основе разработали своего рода «сводную» схему, куда нанесли все встречающиеся классы шрифтов.

«Обобщённая (или “сведённая”) диаграмма классификации», предложенная Чайлдерсом и др. (Childers et al., 2013).

Это был ценный аналитический труд, выявивший общие места разных систем. Однако и их итоговая схема унаследовала ряд недостатков прежних подходов. В частности, авторы, сами будучи немцами, выделили отдельную большую группу готических шрифтов (Blackletter), фактически дублируя её на нескольких уровнях специфичности . Кроме того, их таблица смешивала разнородные критерии: рядом соседствовали названия исторических стилей (например, венетские, италийские), чисто визуальные описания (например, гротески) и даже оценки, понятные лишь знатокам (например, формальные скрипты) . Это породило путаницу и показало, что простой компиляцией существующих систем проблему не решить.

Другие исследователи также указывали на ограниченность устоявшихся схем. Типограф Paul McNeil в предисловии к своему труду The Visual History of Type открыто отказался пользоваться традиционной классификацией, отмечая, что «устоявшаяся терминология… непоследовательна и неоднозначна, вызывая путаницу из-за произвольной смеси историко-географических и визуальных критериев». Catherine Dixon писала, что вся классификационная система, по сути, застряла в XX веке: шрифты рубежа веков и современности зачастую не вписываются ни в один из старых разрядов. Известный шрифтовик Gerard Unger также обращал внимание на эту проблему и предлагал более гибкое её решение — комбинировать несколько устойчивых категорий с гибкой системой тегов, чтобы описывать современные гибридные гарнитуры.

Например, Герард Унгер в книге Theory of Type Design (2018) приводит четыре универсальных визуальных категории, которые могут дополняться перечнем ключевых признаков шрифта

Такой подход действительно охватывает новые экспериментальные дизайны и не навязывает жёстких рамок — фактически каждый шрифт можно пометить набором тегов по различным основаниям. Это, возможно, наиболее жизнеспособное решение для задач библиотечного поиска и классификации шрифтов в целом. Однако, как справедливо отмечает Pedro Amado, для обучающих целей подобная свободная система слишком абстрактна и сложна для начинающих. Новичку трудно ориентироваться в «облаке тегов» без привязки к устойчивой структуре, и такой подход не даёт наглядной картины истории форм, которую обеспечивает классическая иерархическая схема.

Тем не менее, идеи гибридных и динамичных систем нашли развитие. Например, в 2019 году Франсиско Гальвес Писарро предпринял обстоятельный обзор 20 классификаций и предложил собственную «сводную» систему Resumen. Его схема делит шрифты сначала на текстовые, дисплейные и национальные (не-латинские), а затем последовательно подразделяет их на всё более детализированные группы. При этом Писарро основывается на наследии Vox-ATypI и британского стандарта BS, дополняя их классификацией Брингхёрста и прочими источниками. Интересно, что он вводит и новые названия классов для большей ясности, а также добавляет особую категорию «постмодернистские» шрифты – чтобы вместить самые новые, выходящие за рамки старых стандартов дизайны. Таким образом, Писарро пытается устранить историческую узость Vox-схемы, открыв для новейших шрифтов отдельную «нишу».

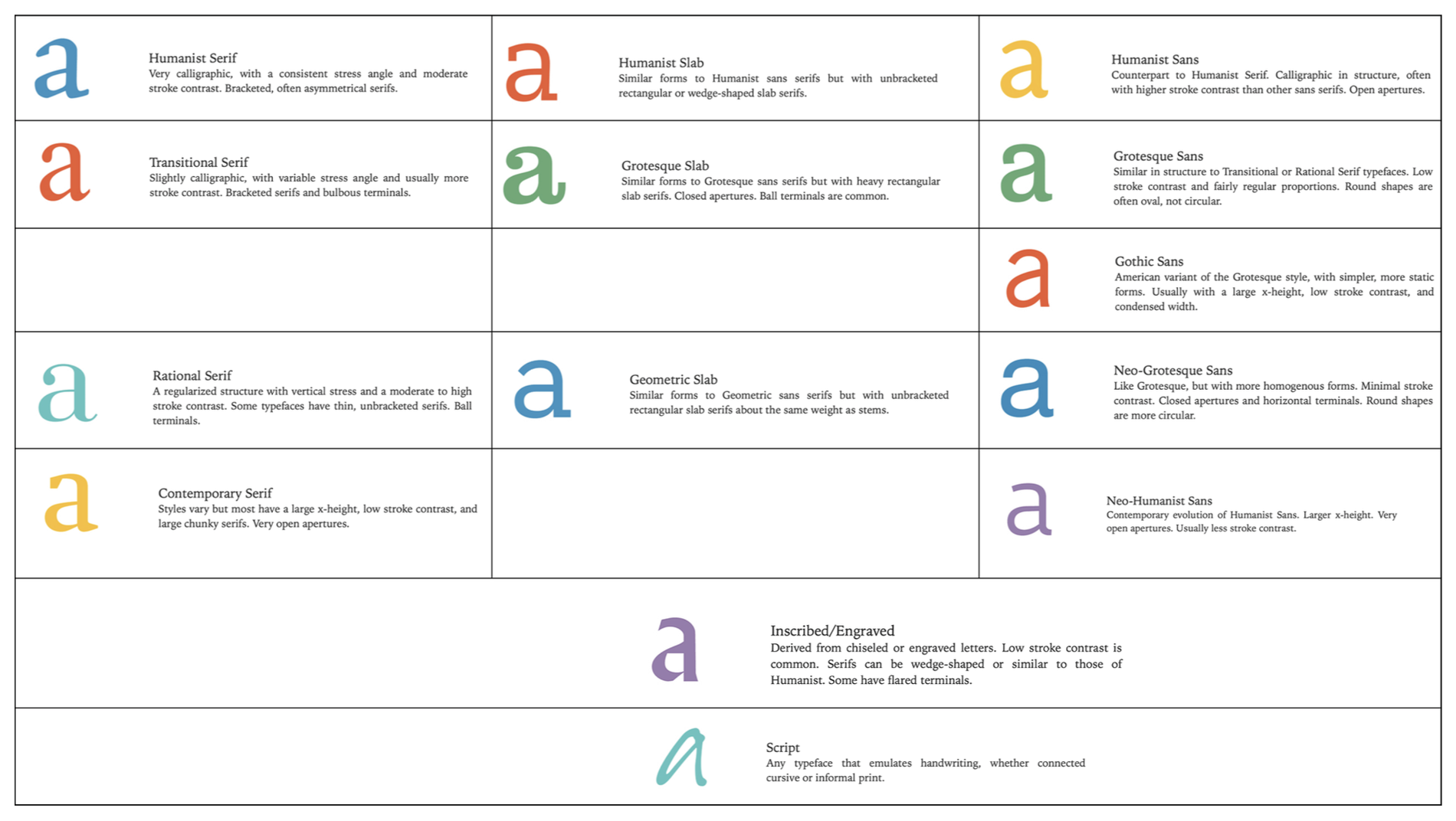

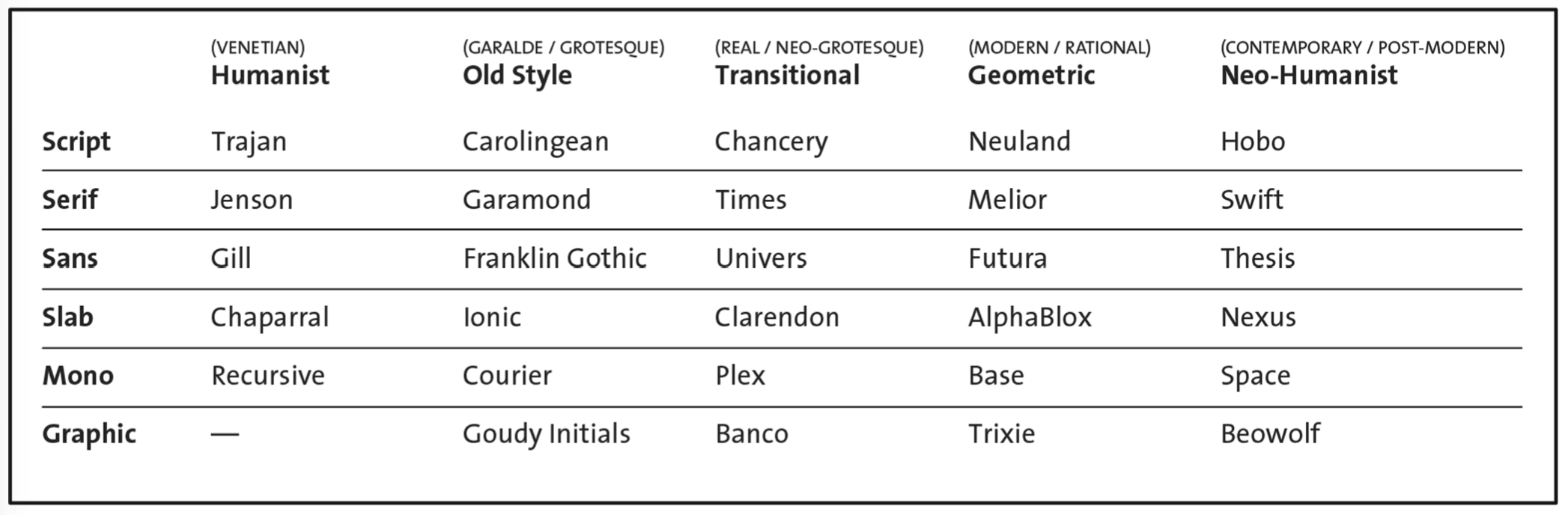

Другой оригинальный подход предложил Стивен Коулз. Изучив недостатки хронологических методов (которые, по его словам, «не работают, когда дело доходит до современного дизайна» ), Коулз выдвинул идею картезианской (двухмерной) классификации. Он неформально разделил шрифты на 5 основных групп: засечковые серифы, брусковые серифы (слэбы), рубленые без засечек, высеченные/декоративные и рукописные . В каждой из первых трёх групп (сериф, слэб, санс) он предложил примерно одинаковые по числу подклассы, основанные не столько на эпохах, сколько на схожих дизайнерских программах и признаках формы . Например, для засечковых шрифтов – старостильные, переходные, современные; для гротесков – геометрические, неогротески, гуманистические; и т.д. Получилась сводная таблица, где столбцы – это крупные группы (по формальным признакам), а строки – параллельные стили внутри каждой группы.

Адаптация оригинальной системы классификации шрифтов Стивена Коула (Stephen Cole, 2012), реорганизованная в декартовую схему, где столбцы представляют группы, а строки — классы.

Интересно, что независимо от Коулза схожий «табличный» принцип выбрала и Эллен Лаптон в своём учебнике Thinking with Type (рис. 4). В отличие от привычных круглых диаграмм (как у Вокса или Childers et al.), матричная подача более однозначна: она не намекает на пересечение или родство между категориями, которых на самом деле нет . Каждая группа и класс занимают своё фиксированное место в таблице, что удобнее для понимания.

Все рассмотренные подходы – от исторической схемы Vox до современных таблиц Коулза и Лаптон – имеют свои достоинства и недостатки. Ключевой вывод, который делает Амаду: новая классификация должна унаследовать сильные стороны прежних систем, устранив по возможности их слабости. Например, удобно сохранить проверенную временем структуру групп – классов – подклассов из системы Vox. Но при этом важно устранить непоследовательность её иерархии. Если в разделе серифов выделяется три уровня (скажем, старая антиква: венетские), то и для остальных групп должно быть предусмотрено аналогичное дробление по схожему принципу. Другими словами, принцип классификации должен быть единообразно применим ко всем типам шрифтов: каждая группа – будь то засечковые, рубленые или скрипты – должна детализироваться равномерно, чтобы избежать перекосов и лакун.

Сформулировав эти критерии, автор приступил к созданию собственного решения – системы Responsive Vox, нацеленной прежде всего на обучение дизайнеров и студентов-графиков.

Четырёхуровневая система Responsive Vox

Responsive Vox – это попытка обновить латинскую шрифтовую классификацию, опираясь на фундамент Vox-ATypI, но расширяя его до реалий XXI века. Амаду подчёркивает, что не ставит целью создать «идеальную» или универсальную схему для всех письменностей. Его система сознательно ограничена латинским алфавитом, то есть западноевропейской шрифтовой традицией, – именно в этих рамках она претендует на полноту и последовательность. Такой фокус оправдан с практической точки зрения: большинство существующих классификаций тоже разрабатывались для латинских шрифтов, и включение других скриптов (кириллицы, иероглифики и т.д.) потребовало бы иных критериев. Responsive Vox хочет сохранить преемственность с системой Вокса (не «отменять» её полностью), но при этом минимизировать её недостатки – устаревшие или предвзятые моменты, а также учесть новые типологические явления последних десятилетий .

Структура и принципы

Главная особенность Responsive Vox – четырёхуровневая иерархия классификационных категорий. Идея в том, чтобы предоставить “расширяющуюся” систему, где каждый последующий уровень даёт более тонкую дифференциацию шрифтов, но при этом базовая структура остаётся понятной. Это сравнимо с картой, на которой можно включать разные слои детализации по мере необходимости. Новичок может ограничиться крупными группами, а специалист – углубиться до мелких подкатегорий.

Первый уровень (Tier 1) – самый общий, базовый. Он отвечает на вопрос: «какого рода этот шрифт в самых широких чертах?» Этот уровень фактически соответствует тому, что известно любому пользователю офисных программ: основные семейства гарнитур. В Responsive Vox выделяется 5–6 базовых классов первого уровня:

-

Засечковые шрифты (Serif) – классические гарнитуры с засечками. Пример: Times New Roman – олицетворение традиционных серифов.

-

Без засечек (Sans Serif) – гротески и другие шрифты без засечек. Пример: Arial (или Helvetica) – типичный представитель гротесков.

-

Брусковые серифы (Slab Serif) – египетские шрифты с утолщёнными прямыми засечками. Пример: Museo Slab – современный популярный слэб-сериф.

-

Рукописные (Script) – шрифты, имитирующие рукопись или каллиграфию. Пример: Monotype Corsiva – связной курсив, входящий в стандартный набор Windows.

-

Моноширинные (Monospaced) – шрифты фиксированной ширины знаков (возникли из машинописных шрифтов). Пример: Courier New – классический моноширинный шрифт (пример добавлен для ясности).

-

Декоративные/графические (Display/Graphic) – всевозможные декоративные шрифты, не предназначенные для больших массивов текста, а также символические гарнитуры (включая dingbats). Пример: ITC Zapf Dingbats – шрифт-пиктограмма, воплощающий идею графического шрифта.

Первый уровень даёт самое общее разделение по внешнему виду и назначению шрифта. Эти категории интуитивно понятны и широко используются: недаром большинство онлайн-каталогов предлагают фильтр по признакам Serif/Sans Serif/Monospace/Display и т.п.

Интересный момент: автор специально выделил моноширинные шрифты в отдельный класс. Дело в том, что исторически моноширинные гарнитуры (возникшие как машинописные) могли рассматриваться как частные случаи серифных или несерифных шрифтов (например, Courier – это моно-сериф, Consolas – моно-гротеск). Однако сегодня они настолько распространены и функционально специфичны (кодинг, табличные данные и т.д.), что имеет смысл отнести их к отдельной группе. К тому же в последнее время появились гибриды – моно-скрипты, сочетающие рукописный стиль с моноширинной сеткой. Всё это обосновывает наличие самостоятельной категории Mono, чего не было в классической системе Вокса.

Стоит отметить, что включение слэб-серифов (брусковых) в число базовых групп – тоже новшество. В системе Vox слэбы шли как подвид механистических шрифтов, но сегодня дизайнеры воспринимают их почти как отдельное семейство. Амаду учитывает это, выделяя Slab наряду с Serif и Sans уже на первом уровне. В комментариях он оговаривает, что слэб-серифы – достаточно специальная категория, возможно, малоизвестная новичкам, но он сознательно внёс её в базовый уровень ради простоты структуры. То есть лучше сразу иметь несколько крупных групп, чем пытаться объяснять потом, почему один сериф (слэб) так отличается от другого (старого стиля).

Второй уровень (Tier 2) – более подробный, примерно соответствующий традиционным классам Vox-ATypI, но слегка переформулированным для простоты. Здесь каждую группу из Tier 1 автор делит на несколько подгрупп, отражающих ключевые стилистические различия внутри группы. По замыслу, этот уровень охватывает объём знаний, который студент-дизайнер осваивает к середине обучения (1–2 курс бакалавриата). Для понимания потребуются элементарные исторические и визуальные сведения – например, чем старый стиль шрифтов отличается от современного, что такое гротеск геометрический и т.д. Однако автор старался избежать излишне академичных терминов типа гарнитуры гаральд или дидоны. Вместо этого сходные классы группируются под более понятными ярлыками.

К примеру, во втором уровне для засечковых шрифтов можно ожидать категории: старостильные (ренессансные антиквы), переходные, современные (дидоны), брусковые и т.п.; для гротесков – ранние гротески, неогротески, гуманистические, геометрические и т.д. (поскольку именно такие подклассы выделял ещё Вокс и последующие авторы). Для скриптов – формальные, неформальные, каллиграфические, ломанные (готические) и т.д.

Амаду не перечисляет явно все 70 подклассов, предусмотренных на самом деталлизированном уровне, но отмечает, что во втором уровне получается примерно 25 комбинаций – по числу пересечений 5 групп и их подразделений. По сути, если на первом уровне у нас, грубо говоря, 5–6 групп, а на втором в каждой примерно по 4–5 подклассов, то общее множество сочетаний «группа + класс» составит порядка 25 архетипических видов шрифтов.

Пример такой матрицы: по каждой из базовых групп выбран эталонный шрифт, воплощающий соответствующий подкласс.

При отображении в виде таблицы студенту сразу видно пересечение исторических, технологических и дизайнерских признаков: например, старостильный засечковый шрифт ассоциируется с Garamond, геометрический гротеск – с Bauhaus, гуманистический гротеск – с шрифтами конца 20 века и т.п. Такой сравнительный подход даёт целостную картину эволюции форм, вместо того чтобы учить классы в отрыве друг от друга.

Третий и четвёртый уровни (Tier 3 и Tier 4) – это углублённые специализации для продвинутых пользователей (магистрантов, типографов-исследователей). Здесь классификация доводится до максимальной детализации, позволяя различать уже узкоспециальные категории шрифтов по тонким историческим или техническим признакам.

Эти уровни призваны снять остаточные уклоны и пробелы, ещё присутствующие на уровне 2, и обогащать знание о шрифтовом многообразии. В совокупности третий уровень даёт 49 подклассов (т.е. дальнейшее дробление класса второго уровня, в среднем примерно по два разбиения на подкласс). Четвёртый уровень добавляет ещё слой специфики – вплоть до 69 категорий на самом нижнем уровне иерархии.

Для примера автор приводит детализацию внутри категории скриптов (рукописных).

Эта схема иллюстрирует, как от общего класса Script на верхнем уровне можно спуститься к множеству конкретных стилей: от формальных курсивов – к англизированным почеркам, от готических сломанных шрифтов – к текстурным и фрактурным, от неформальных рукописных – к связным бистро-скриптам (от англ. bistro-script — рукописный шрифт для вывесок бистро и ресторанов) и т.д. То есть с каждым уровнем сложность и детализация классификации возрастает, но при этом по всем направлениям развивается равномерно, сохраняя баланс. В результате получается своего рода «древо» шрифтового дизайна: от пяти-шести стволов на уровне 1 – через ветви исторических стилей на уровне 2 – к мелким веточкам частных категорий на уровне 4.

Важно подчеркнуть, что Responsive Vox не претендует на универсальность вне своей сферы. Амаду не пытается охватить абсолютно все шрифты мира или навязать своё деление всей индустрии. Его цель скромнее – дать удобный инструмент для обучения и практики в рамках западной (латинской) типографики. При этом система сохраняет преемственность: первые уровни фактически совпадают с интуитивно понятными группами, которые есть в любом шрифтовом меню компьютера. Но далее вводится больше порядка и последовательности, чем в классической Vox-схеме. Каждая категория получает своё логичное место и может быть раскрыта при необходимости.

Само название Responsive Vox отражает идею «отзывчивости, адаптивности» системы. Планируется, что эта классификация будет реализована в виде интерактивного веб-приложения. Пользователь (будь то студент или просто интересующийся дизайнер) сможет выбирать глубину погружения – от базовых групп до тонких деталей – в зависимости от своего уровня и задач . По сути, система откликается на потребности пользователя: новичку покажет лишь крупные классы с понятными примерами, а эксперту – позволит дойти до специфических терминов, исторических справок и т.д. Таким образом, классификация становится не жёсткой догмой, а гибким учебным инструментом, который растёт вместе с опытом пользователя.

Проверка системы в образовательной практике

Разработав рабочую модель Responsive Vox, Педру Амаду опробовал её в реальных условиях обучения. Система была внедрена в курс типографики для студентов-графиков (бакалавриат) и в курс шрифтового дизайна для магистрантов в португальском вузе. На этих занятиях новая классификация использовалась для ознакомления с историей шрифта и в практических упражнениях по распознаванию и созданию шрифтов.

Первый эксперимент проводился со студентами бакалавриата (в выборке было 64 человека). После лекционного введения в систему Responsive Vox каждому студенту предложили самостоятельно выбрать любой шрифт (из доступных онлайн) и определить его классификацию в новой системе. Результаты оказались обнадёживающими: более 80% студентов успешно справились с заданием, правильно указав и группу, и класс шрифта . Лишь менее 20% допустили ошибки или затруднились с классификацией – в основном это были случаи нестандартных или промежуточных шрифтов, не вписывающихся однозначно в традиционные категории.

К примеру, шрифт Optima с его гибридными признаками (что-то среднее между гротеском и антиквой) сбивал с толку даже опытных специалистов, поскольку не укладывается в рамки большинства систем. Также трудности вызвали очень нюансные переходные шрифты (на стыке эпох) и ультрасовременные дизайнерские гарнитуры, которые можно отнести сразу к нескольким классам (скажем, одновременно и к геометрическим серифам, и к слэбам). Тем не менее все студенты без исключения правильно распознали архетипические примеры из каждой основной группы. Это означает, что на первом, базовом уровне система оказалась вполне понятной: никто не перепутал сериф с гротеском или скрипт с графическим шрифтом. Более сложные ошибки происходили уже на уровне тонких различий, что ожидаемо для новичков.

Второй эксперимент проводился со студентами магистратуры (31 человек), изучающими шрифтовой дизайн. Им предложили классифицировать по новой системе собственные шрифтовые проекты, то есть авторские дизайны букв, созданные ими в рамках курса. Здесь результаты показали, с одной стороны, уверенное владение общими понятиями, а с другой – пробелы в деталях. Почти 90% магистрантов верно определили широкую группу своего шрифта (например, что он засечковый, рубленый или рукописный). Однако менее 60% смогли правильно указать конкретный подкласс (например, гарнитура transitional vs. modern, геометрический vs. гуманистический и т.п.).

Иными словами, даже продвинутые студенты, создававшие собственные шрифты, не всегда чётко осознавали их место в тонкой классификации. Причины этого Амаду видит в пробелах теоретической подготовки. Несмотря на ранее пройденные курсы по типографике, многие студенты не обладают глубокими историческими знаниями и привыкли описывать шрифты скорее интуитивно, понятиями трендов или визуальных ассоциаций. Они признавались, что обычно выбирают или характеризуют гарнитуры по эстетическим предпочтениям, по известности дизайнеров или модным течениям, а не по аналитическим категориям формы. Соответственно, точную терминологию и критерии (особенно на уровне третичных-четвертичных отличий) знают немногие.

Несмотря на эти трудности, общие впечатления от внедрения Responsive Vox в учебный процесс были положительными. Преподаватель отметил, что многоуровневая система стимулирует интерес и расширяет кругозор студентов. В рамках практических занятий учащиеся, пользуясь новой схемой, открыли для себя больше шрифтов и визуальных особенностей, чем при старых подходах. Принцип матричного комбинирования групп и классов фактически заставил их познакомиться с большим числом категорий и архетипов шрифтов, тогда как упрощённые модели давали бы более скудный охват. Обсуждая различия между смежными подклассами, студенты лучше усвоили тонкости эволюции шрифта. В этом смысле цель – повысить осведомлённость – была достигнута. Система показала себя дидактически эффективной: многоуровневый подход действительно помогает постепенно погружать учеников в сложную тему.

В то же время выявились и недоработки, требующие внимания. Одна из проблем – названия категорий. Некоторые термины в новой классификации оказались слишком запутанными или громоздкими для студентов. Авторы пришли к выводу, что номенклатуру нужно упростить и отшлифовать, чтобы названия классов были интуитивно понятны и легче запоминались. Вероятно, стоит тщательнее подобрать русскоязычные эквиваленты (для локализации) или разработать двуязычную систему терминов, поскольку часть международных слов (типа гарнитуры гаральд или гротески) может мало говорить новичкам.

Другая сложность – третьий и четвёртый уровни пока мало протестированы на практике. В учебном процессе просто не хватило времени, чтобы полноценно задействовать самый глубокий уровень детализации. Нужно понимать, насколько оправдано такое дробление с точки зрения педагогики: возможно, оно будет востребовано лишь узкими специалистами, тогда как среднему пользователю хватит и двух-трёх уровней. В будущем авторы планируют собрать больше статистики по использованию глубинных уровней и при необходимости скорректировать модель.

Заключение

Подводя итог, Педру Амаду констатирует: на сегодняшний день в сообществе дизайнеров всё ещё нет единой согласованной системы классификации шрифтов. Его проект Responsive Vox не претендует на роль такого универсального стандарта – да и вряд ли вообще возможно создать единственную систему, одинаково удовлетворяющую всех. Скорее, это практическое предложение, рассчитанное на конкретную аудиторию (студентов и неспециалистов) и на конкретную область (латинские шрифты).

В то же время система стремится сохранить преемственность с классикой (наследие Vox-ATypI) и с уважением относится к другим важным схемам, не предлагая «выбросить их на свалку». Напротив, Responsive Vox аккуратно вбирает в себя лучшее из прежних подходов, стараясь при этом исправить их недостатки – ввести новые категории для постмодернистских шрифтов, устранить перекосы в представлении одних групп в ущерб другим, унифицировать принцип деления для всех стилей.

На момент публикации работа над системой продолжается. Авторы продолжают оттачивать классификационные категории и названия, стремясь выработать понятную и удобную терминологию, которая позволила бы легко сопоставлять новую схему с устоявшимися понятиями индустрии. Фактически нужно свести воедино два языка: язык историко-типографического наследия (с его «гаральдами» и «дидонами») и язык современных шрифтовых магазинов (где фигурируют, скажем, slab-serif или display fonts). Создавая «матрицу соответствия» между старыми и новыми терминами, Responsive Vox претендует стать своего рода переводчиком и мостом между поколениями типографов.

В ближайших планах команды – реализация Responsive Vox в виде онлайн-инструмента. Это будет адаптивный веб-сайт или приложение, где любой желающий сможет изучать классификацию интерактивно. Пользователю предложат выбрать уровень сложности (т.е. один из четырёх уровней) – например, новичок может начать с простого выбора между серифом и гротеском, тогда как эксперт включит отображение всех 69 подклассов. Можно будет просматривать справочную информацию о каждой группе, классе и визуальном признаке . Предполагается наполнение сайта контентом: описаниями исторических периодов, технологических контекстов, изображениями архетипических шрифтов, иллюстрациями характерных буквенных форм, и т.д. – по каждому элементу классификации. Таким образом, ресурс станет не просто перечнем категорий, а образовательной платформой, где классификация служит каркасом для изучения истории и культуры шрифта.

Проект Responsive Vox демонстрирует интересный подход к давней проблеме. Он сочетает классическую системность иерархии с гибкостью современного интерактивного инструмента. Деление на уровни позволяет учитывать разные потребности: и практическую навигацию по библиотеке шрифтов, и глубокое изучение тонких отличий между гарнитурами. Конечно, время покажет, приживётся ли эта модель широко. Но уже первые опыты в образовании указывают на её перспективность: студенты получили более цельное представление о типографике, увидели «большую картину» и одновременно познакомились с множеством новых шрифтов и терминов.

Система стимулирует их задавать вопросы о происхождении и характеристиках гарнитур, вместо того чтобы просто запоминать несколько стилей наизусть. В конце концов, как справедливо заметили коллеги, дизайнерскому сообществу действительно не хватает всеобъемлющей классификационной системы – и каждое новое предложение, подобное Responsive Vox, приближает нас к её созданию или, по крайней мере, к более глубокому пониманию шрифтового многообразия.

![Ар[т]хив: «Made in USA» как явление в графическом дизайне](https://static.insales-cdn.com/r/916HKz7lW0Q/rs:fit:275:0:1/q:100/plain/images/articles/1/2089/13346857/large_ewqgaweg.jpg@jpg)