Erté, or À la lettre: перевод эссе Роланда Барта об «Алфавите» Эрте

Истина

Чтобы обрести известность, художники должны пройти через своего рода мифологическое чистилище: нам необходимо иметь возможность вполне механически связать их с каким-нибудь объектом, школой, модой, эпохой, объявив их предшественниками, основателями, свидетелями или символами этой эпохи; одним словом, мы должны без труда классифицировать их, прикрепить к ним ярлык, как вид к роду.

Чистилище Эрте – это Женщина. Разумеется, Эрте нарисовал великое множество женщин; по правде говоря, можно сказать, что он никогда и не изображал ничего другого – словно он не мог от них отделиться (душа или аксессуар? навязчивая идея или товар?) – словно каждая его иллюстрация подписана Женщиной куда более определённо, чем изящной закорючкой его имени. Возьмите любую большую композицию Эрте (таких немало): декоративная сложность, точная и причудливая пышность, абстрактная возвышенность линий тем не менее говорят вам, как ребус: Cherchez la Femme («ищите женщину»). И вы всегда её находите: вот она, пусть даже крошечная, возлежащая в центре узора, который, стоит отыскать в нём женщину, заставляет всё пространство схлопнуться и сосредоточиться на алтаре, где её превозносят (если не терзают).

Эта постоянная работа с женским образом, без сомнения, объясняется карьерой Эрте в сфере моды; однако сама эта карьера усиливает мифологическую цельность его образа, ибо Мода – одно из лучших мест для распознания духа современности, её пластических, эротических, онирических экспериментов. Вот уже полвека (эссе написано в 1973 году — прим. перевод.) Эрте непрерывно занимает территорию Моды (и Зрелища, которое часто ею вдохновляется или от неё зависит); и эта территория представляет собой – институционально (то есть при покровительстве и благосклонности всего общества) – некий национальный парк, зоологический заповедник, где вид «Женщина» сохраняется, преобразуется и утончённо культивируется посредством контролируемых экспериментов.

Редко когда положение художника (сочетание практики, функции и таланта) было столь очевидным: Эрте – совершенно цельный персонаж, исторически простой, полностью и гармонично включённый в однородный мир, очерченный по своим главным координатам ключевыми занятиями эпохи – Приключением, Модой, Кино и Прессой, – которые сами воплощены своими самыми яркими медиаторами: Матой Хари, Полем Пуаре, Голливудом и журналом Harper’s Bazaar. Центром этого мира служит одна из самых чётко обозначенных дат в истории стилей: 1925 год. Мифология Эрте столь чиста, столь завершённа, что мы уже и не знаем (даже не задаёмся вопросом), он ли создал Женщину своей эпохи или же сумел её перехватить – свидетель он истории или её творец, герой или мифолог.

И всё же вовлечена ли сама Женщина в эту навязчивую фиксацию на Женщине? Является ли Женщина первым и последним объектом (ведь любое пространство значений замкнуто по кругу) той истории, которую Эрте рассказывает от рисунка к рисунку вот уже пятьдесят лет – от ателье Поля Пуаре (1911) до нью-йоркского телевидения (1968)? Одна стилистическая черта заставляет нас в этом усомниться: Эрте не ищет Женщину, он создаёт её тут же, на месте, тиражируя её, точнее – удваивая, словно в точном зеркале, которое множит одну и ту же фигуру до бесконечности; во всех этих тысячах женщин не происходит никакой работы по варьированию женского тела, которая могла бы свидетельствовать о его символической глубине или загадочности.

Является ли Женщина у Эрте хотя бы сущностью? Вовсе нет: манекенщица, из образа которой выросла иконография Эрте (и это нисколько её не умаляет), – не идея, основанная на разуме или природе, не тайна, угаданная и воплощённая после долгих философских поисков или творческой драмы, а всего лишь товарный знак, результат технического приёма, закреплённого кодом. Женщина у Эрте – не символ, не обновлённое выражение тела, формы которого сохранили бы фантазматические порывы создателя или зрителя (как бывает у Романтической Женщины у живописцев и писателей); она лишь шифр, знак, отсылающий к условной женственности (предмету общественного договора), потому что она – чистый объект коммуникации, информация, переход к умопостигаемому, а не выражение чувственного. Эти бесчисленные женщины – не портреты идеи и не фантазматические эксперименты, но возвращение одной и той же морфемы, которая занимает своё место в языке данного периода и, составляя нашу знаковую память, позволяет нам говорить на языке той эпохи (а это немалое благо). Можем ли мы говорить, не имея памяти о знаках? Разве нам не нужен знак Женщины, Женщины как знака, чтобы говорить о прочих вещах? Эрте следует почтить как создателя знака, творца языка – подобно Демиургу-имяборцу, которого Платон сравнивал с богом.

Силуэт

Чтобы создать из женщины знак, Эрте вынужден пожертвовать тем, что обычно делает тело «живым» и «глубоким» — его телесностью как источником скрытых, бессознательных смыслов. Полностью превратить человеческое тело в строгую графему всё равно невозможно: даже ребёнок способен «додумать» фантазии там, где перед ним просто анатомическая схема из энциклопедии.

Поэтому, в рисунках Эрте всё же остаются несколько образных фетишей — их мало, но они заметны. Одна из таких точек — палец, часто показываемый почти как отдельный объект, словно он отделился от тела (а фетиш как раз и работает так: выделяет часть вместо целого). Пальцы у Эрте отмечены драгоценностями, причём иногда украшение не охватывает их, как обычное кольцо, а словно «коронует» самый кончик — как знак, намеренно поставленный на выделенную деталь.

Зачастую, особенно явно, художник изображает мизинец — палец с социальным подтекстом. В некоторых культурах его нарочно удлинняли длинным ногтём, чтобы показать: человек не занимается физическим трудом. Поэтому мизинец легко превращается в знак статуса, а у Эрте эта логика подчёркивается ещё сильнее — палец становится почти эмблемой.

Далее, следуя по фетишам Эрте, можно выделить ступни, которые, разумеется, обозначены лишь единожды, но зато показательно (разве не превращается любой предмет, будучи возведёный в сюжет живописного полотна, автоматически во фетиш?) – в образе прелестной туфельки, одновременно послушной и изысканной, разрисованной узорами и завитой, наклонной и отвесной, представленной в одиночном великолепии, в профиль, подобно кораблю или дому, столь же гостеприимной, как последний, и столь же элегантной, как первый; наконец, это задняя часть (круп), подчеркнутая бурлящим шлейфом, который берет от нее начало (как в букве R из алфавита Эрте). Однако чаще всего эта часть тела элидируется (опускается, и тем самым становится сверхзначимой) путем смещения: художник крепит тот же шлейф уже не к бедрам, а к верхней части силуэта Женщины — как в костюме «Гвадалквивир».

Это довольно заурядные фетиши, обозначенные художником, можно сказать, мимоходом. Но специфическим фетишем именно для Эрте, сделавшего его главной особенностью своего творчества, является некая зона тела, ускользающая от классического набора фетишистских органов; это зона двусмысленная, некий фетиш-предел, но куда более откровенный знак, в гораздо большей степени продукт искусства, нежели природы. Это, несомненно, фетиш, поскольку он позволяет зрителю призрачно манипулировать женским телом, делать с ним всё, что угодно, воображать его в будущем времени, включенным в сцену, подстроенную под его желания и выгоду. И в то же время — это отрицание фетиша, поскольку вместо того, чтобы быть результатом фрагментации тела (фетиш по определению — это фрагмент), он представляет собой целостную, включающую в себя всё остальное форму этого тела. Эта промежуточная зона (или форма) между фетишем и знаком, которой Эрте явно отдает предпочтение, постоянно репрезентируя её, — силуэт.

Силуэт, хотя бы в силу своей этимологии, — объект странный, одновременно анатомический и семантический: это тело, которое явным образом стало рисунком, тщательно очерченным с одной стороны и абсолютно пустым с другой. Это тело-рисунок по сути своей (по функции) является социальным знаком; всякая сексуальность (и её символические субституты) в нём отсутствует. Силуэт, даже в качестве заменителя, никогда не бывает обнаженным: мы не можем его раздеть не потому, что он слишком потаенный, а потому что, в отличие от настоящего рисунка, он представляет собой лишь линию (знак).

Силуэты Эрте (всегда доведенные до восхитительной законченности) находятся на самой границе жанра: они прелестны (их всё еще можно желать) и в то же время уже полностью умопостигаемы (это удивительно точные знаки). Скажем так, они отсылают к новому отношению между телом и одеждой. Гегель отмечал, что одежда ответственна за переход от чувственного (тела) к означающему; силуэт же Эрте (бесконечно более продуманный, чем манекен в мире моды) совершает обратное движение (что встречается гораздо реже): он делает одежду чувственной, а тело превращает в означающее. Тело присутствует здесь (обозначенное силуэтом) лишь для того, чтобы существовала одежда; невозможно помыслить одежду без тела (без силуэта): пустая одежда, без головы и конечностей (шизофреническая фантазия) — это смерть, не нейтральное отсутствие тела, а тело обезглавленное, изувеченное.

Фото ливреи фуры, стоявшей в октябре 2025 года возле Театра Европы в Санкт-Петербурге, на улице Рубинштейна. Здесь художник изобразил исключительно одежду, образы, но издалека они воспринимались как причудливые знаки

У Эрте наряжено вовсе не женское тело (платья, меха, кринолины, шлейфы, вуали, драгоценности и тысяча барочных безделушек, наслаждение от которых столь же неисчерпаемо, как и их изобретательность); наряжен сам наряд – он продлён до размеров тела (но не наполнен им), ибо фигуры Эрте, нарочито нереалистичные, безразличны к тому, что под одеждой: всё придумано, заменено, развёрнуто поэтично на поверхности. Такова функция силуэта у Эрте: выдвинуть и представить некий объект (понятие, форму), обладающий единством – неразделимой смесью тела и наряда, так что мы не можем ни раздеть тело, ни абстрагировать наряд. Женщина полностью социализирована своим нарядом, а наряд упрямо обретает телесность благодаря контуру Женщины.

Прическа

Почему именно этот объект (который мы, за неимением лучшего слова, назвали силуэтом)? К чему ведет это изобретение Женщины-Одежды, которая ни в коей мере не является «женщиной из мира моды»? Прежде чем выяснить это (и для того, чтобы выяснить), мы должны рассмотреть, как Эрте обходится с тем элементом женского тела, который по своей природе и истории является своего рода «обещанной» одеждой, а именно — с волосами. Нам знаком их богатейший символизм.

С точки зрения антропологии, согласно древнейшей метонимии, пришедшей из глубины веков (так как религия обязывает женщину скрывать волосы — десексуализировать их — при входе в храм), волосы и есть сама Женщина в её основополагающем отличии. С точки зрения поэтики, волосы — это тотальная субстанция, родственная великим жизненным стихиям, морской или растительной, океану или лесу; это фетиш-объект par excellence, в который человек погружается (Бодлер).

Функционально это та часть тела, которая может немедленно стать одеждой — не столько потому, что она способна его прикрыть, сколько потому, что она без подготовки выполняет невротическую задачу любого наряда: подобно румянцу, заливающему пристыженное лицо, она должна одновременно скрывать и выставлять тело напоказ.

Наконец, символически, волосы — это «то, что можно плести» (как и волосы на лобке): фетиш, который Фрейд ставит у истоков ткачества (традиционно закрепленного за женщинами). Коса замещает отсутствующий пенис, поэтому «отрезание кос» — будь то забава мальчишек с сестрами или социальная агрессия у древних китайцев, для которых коса была фаллическим атрибутом их маньчжурских захватчиков и господ — является актом кастрации.

Однако в «гинекографиях» Эрте волос практически нет. У большинства его женщин — характерная черта эпохи — короткие, прилизанные волосы (à la garçonne), черная шапочка, соблазнительно змеиная или мефистофельская, простое графическое очертание головы. В иных случаях, если они и присутствуют, волосы тут же превращаются во что-то другое: в перья, изливающиеся над головами танцовщиц целым занавесом из плюмажей; в жемчужные нити, стекающие с тройной диадемы Далилы, образуя её шлейф, головной платок, браслеты и даже двойную цепь, удерживающую Самсона у её ног; в стелы (как в серии «Blondes and Brunettes»), где публике представлены лишь линия копны волос.

Samson and Delilah, Erté (1980)

И всё же Эрте знает, что такое волосы (в символическом смысле): на одном из его рисунков, состоящем лишь из лица спящей женщины, плывет и колышется каскад широких кудрей, дублируемый (и в этом смысл объекта) черными спиралями — как если бы волосы были здесь восстановлены в их естественной среде, в кипящей жизни (разве волосы не остаются нетронутыми на распадающемся трупе?). Но для Эрте, в интересах его системы, волосы должны уступить место менее символическому и более семантическому придатку (или, по крайней мере, придатку, чей символизм более не является растительным или органическим): прическе.

Прическа (как элемент убранства, а не просто укладка волос) трактуется Эрте, можно сказать, неумолимо: точно Иоганн Себастьян Бах, исчерпывающий музыкальную тему во всех возможных канонах, фугах, ричеркарах и вариациях, Эрте выводит из голов своих красавиц все мыслимые производные: горизонтальные вуали, удерживаемые над головой на вытянутых руках; толстые жгуты ткани (или волос?), спиралью ниспадающие до пояса, а затем до земли; гребни, плюмажи, множественные диадемы, ореолы всех форм и размеров, фантастические (но изящные) придатки, противоречащие своим историческим моделям – будучи барочным и чрезмерным их эхо (бусби, шаперон, фонтанж, севильский гребень, шапка, пшент и т.д.). Это не столько прически (мы ни на мгновение не допускаем, что их можно носить, то есть снять; мы не представляем, как они «держатся»), сколько дополнительные конечности, призванные сформировать новое тело, вписанное — не вступая в конфликт — в основную форму оригинала. Ибо роль этих химерических головных уборов — подчинить женское тело некой новой идее и, следовательно, деформировать его (лишая это слово всякого негативного смысла).

Либо потому, что прическа, своего рода полурастительный-полусолярный цветок, повторяется в нижней части тела, тем самым лишая привычного смысла человеческую фигуру; либо, что гораздо чаще, она надстраивает статую во всю её высоту, чтобы удвоить её способность к расширению и артикуляции. Тогда лицо становится лишь бесстрастной авансценой для этой чрезмерно высокой прически, в которой сосредоточена потенциальная бесконечность форм и — по парадоксальному смещению — сама экспрессивность лица. Если у женщины в «The Annunciation» «волосы стоят дыбом», то это потому, что её волосы — это одновременно и стихарь ангела, распростертый над всей композицией в апофеозе крыльев.

Вертикальное дублирование фигуры интересует Эрте до такой степени, что он делает его ячейкой бесконечного движения: на высоком пшенте «жены фараона» нарисована другая «жена фараона» (принцип en abyme — «картина в картине»); торжествующая куртизанка, восседающая на пирамиде поклонников, увенчана высокой тиарой, но и эта тиара, в свою очередь, — женщина. Женщина и её прическа (можно было бы сказать: прическа и её женщина) непрерывно модулируют друг в друга посредством друг друга.

Эта склонность к восходящим конструкциям (помимо многоярусных причёсок, вспомним принцессу Бадур аль-Бадур, восседающую на паланкине, увенчанном бесконечно воздушным узором, или мадам Дюбарри, чьи ожерелья поддерживают два ангела) могла бы заслужить феноменологический психоанализ à la Башляр; но истина нашего художника, как уже было сказано, лежит вовсе не в сфере символа: восходящая тема – прежде всего, для Эрте обозначение возможного пространства для линии, где, исходя от тела, линия может умножить свою значимость.

Прическа, будучи главным аксессуаром (её второстепенные заместители – шарфы, шлейфы, ожерелья, браслеты, всё то, что отделяется от тела), – это средство, с помощью которого художник опробует на женском теле те преобразования, которые необходимы ему, чтобы создать, подобно алхимику, новый объект, не являющийся ни телом, ни нарядом, но участвующий и в том и в другом.

Буква

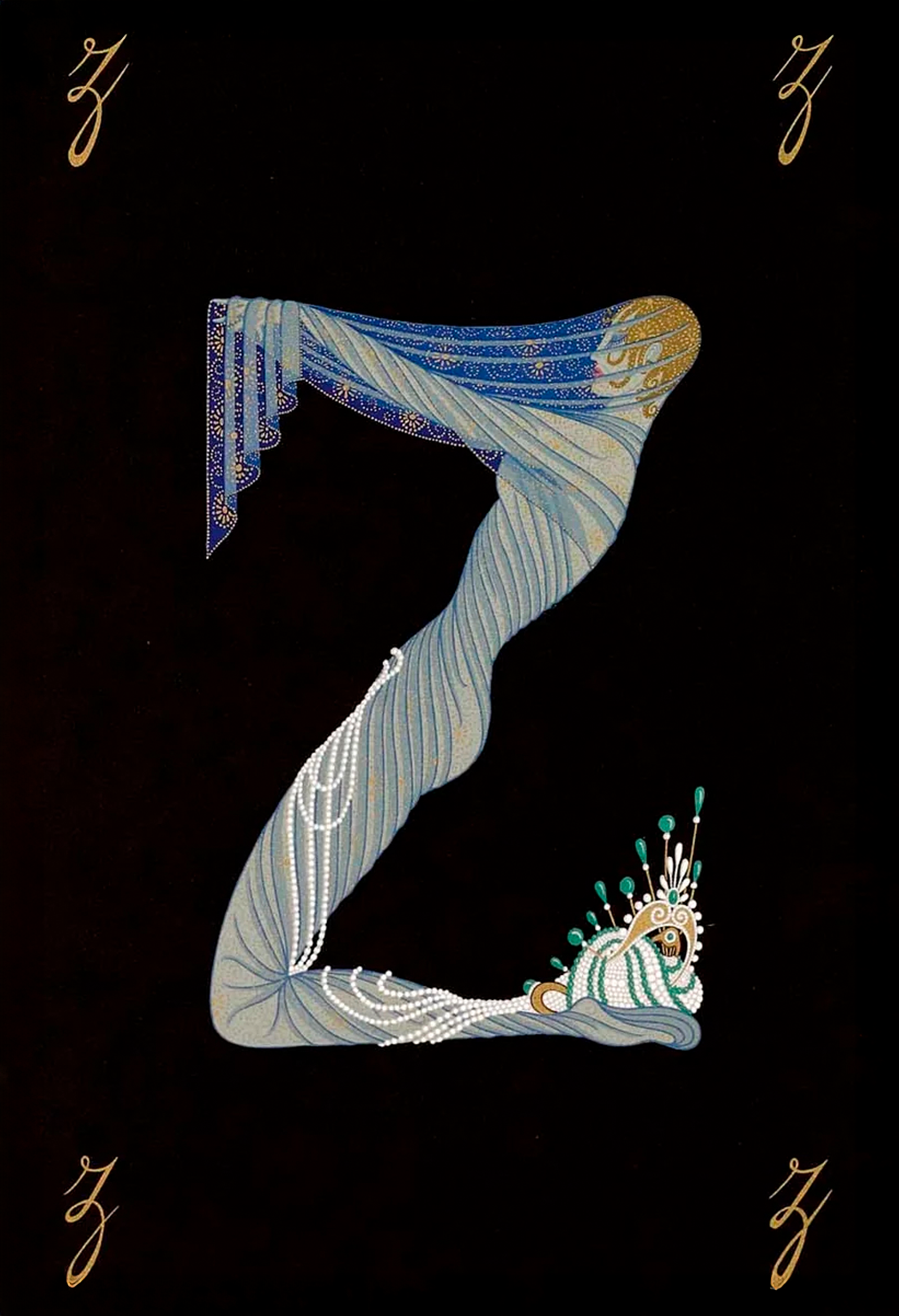

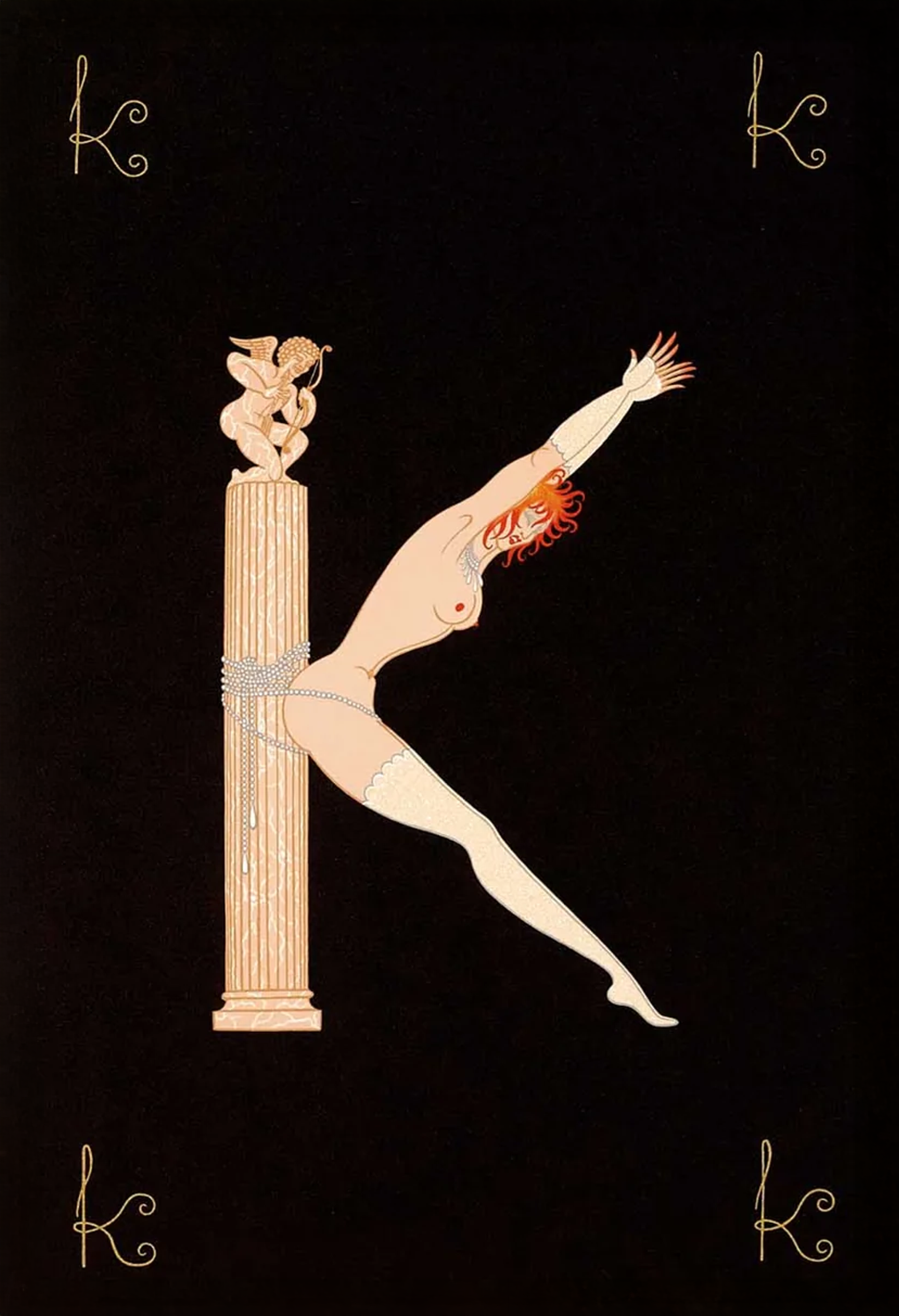

Эта новая сущность, которую создаёт Эрте, – нечто вроде химеры, наполовину состоящей из Женщины, наполовину из её причёски (или одеяния), – и есть Буква (это слово следует понимать à la lettre, то есть буквально). Алфавит Эрте, насколько мне известно, довольно знаменит: здесь каждая из наших двадцати шести букв, в своей заглавной форме, составлена (с очень немногими исключениями, о которых мы упомянем в конце) из одной или двух женщин, позы и украшения которых задуманы в соответствии с функцией буквы, которую им предстоит изображать, и этой букве эта женщина или эти женщины подчинились.

Увидев однажды алфавит Эрте, вы уже не сможете его забыть. Этот алфавит не только каким-то загадочным образом врезается в нашу память (что заставляет нас так настойчиво помнить этих Женщин-Букв?), но и, благодаря естественной (неизбежной) метонимии, в конечном счёте насыщает всё творчество Эрте своим значением: за каждой женщиной Эрте (манекен моды, модель сцены) проступает некий дух Буквы, словно алфавит был естественной, изначальной и по-своему домашней стихией женского тела, и словно женщина выходит из него, чтобы лишь на время занять место на сцене или на модной полосе журнала, после чего ей надлежит вернуться на своё место – в родную азбуку.

Вспомним Самсона и Далилу: казалось бы, они не имеют отношения к алфавиту, а между тем разве не умещаются эти два тела в одном и том же пространстве, как переплетённые инициалы? Вне созданного Эрте алфавита его женщины остаются буквами; назовём их неизвестными буквами, буквами чужого языка, на котором мы просто не можем говорить. Разве серия его вырезанных из металла панно не обладает однородностью, богатством вариаций и формальным духом какого-нибудь неопубликованного алфавита, который так и хочется прочесть по буквам? Подобные картины, как говорят, нефигуративны – именно поэтому они посвящены алфавиту (известному или неизвестному): буква – то пространство, где сходятся все графические абстракции.

В обобщённом алфавите Эрте происходит диалектический обмен: Женщина, кажется, одалживает свою фигуру Букве; но наоборот, и гораздо вернее, Буква наделяет Женщину своей сущностью: изображая букву, Эрте разоблачает женщину (это вынужденное словцо оправданно, поскольку Эрте, нивелируя женскую фигуру – лишая её образности – не уродует её). Непрестанная подмена поражает образы Эрте: она превращает буквы в женщин, но также (и сам язык признаёт их родство) ноги женщин – в ножки букв (штамбы). Теперь нам становится ясна важность силуэта в искусстве Эрте (мы уже говорили о его двоякой природе – и символ, и знак; фетиш и сообщение): силуэт – это основополагающий графический продукт, он превращает человеческое тело в потенциальную букву, оно само просится, чтобы его прочли.

Такая вездесущность буквы у Эрте, который, напомним, начинал как художник-модельер, вносит отрезвляющую поправку в расхожее мнение о том, будто Мода (стилизованное воплощение новшеств в женском костюме) естественным образом опирается на некую философию Женщины. Все (и дизайнеры, и журналисты) убеждены, что Мода служит вечной Женщине, подобно жрице, которая одалживает свой голос религии. Разве кутюрье – не поэты, которые из года в год, строфа за строфой, пишут гимн женскому телу, песнь его славы? Разве эротическая связь Женщины и Моды не выглядит сама собой разумеющейся?

Поэтому каждый раз, когда Мода существенно меняется (например, длинное сменяется коротким), мы видим, как репортёры с жаром допытываются у психологов и социологов, какую новую Женщину породит мини-юбка или платье–мешок. Всё это зря: никто не способен ответить. Помимо привычных штампов, ни один дискурс не может основываться на Моде, раз уж мы воспринимаем её как символическое выражение тела. Мода упорно противится такому пониманию – и это естественно: избирая своей задачей производить знак Женщины (то есть Женщины как знак), Мода не может развернуть, развить, описать свою символическую емкость; вопреки тому, во что нас заставляют верить (если только у нас не крайне наивное представление о предмете), Мода не эротична; она стремится к ясности, а не к наслаждению; девушка с обложки – далеко не лучший объект для фантазии: она слишком занята конструированием себя как знака. С ней невозможно жить (в воображении) – её можно только дешифровать, точнее (ведь в ней нет никакого секрета) поместить в общую знаковую систему, делающую наш мир понятным для нас, то есть приемлемым для жизни.

Таким образом, предполагать, будто Мода одержима телом, – в известной степени иллюзия. Мода одержима другой субстанцией, которую Эрте обнаружил с последней ясностью художника, – Буквой, то есть вписанностью тела в систему знаков. Возможно, Эрте создал определённую Моду (моду 1925 года) – в прикладном, конъюнктурном смысле слова; но гораздо важнее, что в своём творчестве (пусть и не получившем в этом отношении широкого продолжения – так бывает с каждым истинным новатором) он реформировал само представление о Моде, отказавшись от «женской» иллюзии, которой потворствует общественное мнение (скажем, массовая культура), и целенаправленно сместив символическое поле с Женщины на Букву.

Разумеется, Женщина присутствует в творчестве Эрте (причём повсюду); но она лишь тема этого творчества, а вовсе не его символическое место. Расспрашивать Женщин Эрте бесполезно: они не скажут ничего, кроме самих себя, ибо они не намного словоохотливее (в символическом плане), чем словарь, дающий (как правило, тавтологичное) определение слова, а не его поэтическое будущее. Свойство означающего – указывать на что-то помимо себя (на другие означающие); и отправной пункт того, кто означает у Эрте – вовсе не Женщина (она сводится лишь к собственной причёске, являясь простым шифром мифической женственности), а Буква.

Буква, дух, буква

Долгое время, согласно известному афоризму Евангелия, Буква (то есть закон, который убивает) противопоставлялась Духу (который животворит).

«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6; Синодальный перевод).

Эта Буква породила в нашей цивилизации немало убийственных форм цензуры (скольких людей в истории – начиная с истории нашей религии – убили во имя какого-либо смысла!), которые можно объединить, слегка раздвинув границы понятия «филология». Строгий страж «истинного» (однозначного, канонического) смысла, эта Буква выполняет все функции Сверх-Я, первая из которых – запретительная – очевидно, состоит в том, чтобы отвергать всякую символику; тот, кто практикует эту убийственную Букву, сам поражён смертельной болезнью языка – асимболией (будучи отрезан от всякой символической деятельности, человек вскоре умер бы; а если асимболист всё же выживает, то лишь потому, что то отрицание, жрецом которого он себя сделал, само является символической деятельностью, не смеющей назвать своё имя).

Поэтому в своё время было жизненно важно защитить свободу мысли («дух») от гнёта мёртвых догм («буквы»). Дух здесь – не пространство символа, а лишь пространство смысла: дух явления, дух речи – это попросту её право что-то значить (тогда как буквальность как раз отказывается вступать в процесс обретения значения). Таким образом, дух (в противоположность букве) стал краеугольной ценностью либеральных идеологий; право на интерпретацию, разумеется, отстаивается во имя духовной истины, но эта истина обретается вопреки наличному бытию (dasein) вещи, по ту сторону её внешнего облика — той самой «одежды», которую полагается срывать без всякого благоволения.

Однако современность, совершив новый переворот, возвращается к букве – разумеется, уже не к букве «книжников»-филологов. С одной стороны, исправляя постулат лингвистики, которая, подчиняя весь язык его устной форме, сводит букву к простому символу транскрипции звука, философия (начиная с Жака Деррида и его «О грамматологии») противопоставляет речи бытие письма: буква в своем графическом воплощении, становится тогда неустранимой идеальностью, связанной с самыми глубокими человеческими переживаниями (это отчётливо видно на Востоке, где «графема» обладает подлинно цивилизующей силой).

С другой стороны, психоанализ (в своих новейших исследованиях) обнаруживает, что буква (как графическое изображение, даже если она звукового происхождения) – это величайшее пересечение символов (истина, которую предчувствовала вся барочная литература и всё искусство каллиграфии), точка схождения и отправления бесчисленных метафор. Империю этой новой буквы, этой «второй» буквы (противопоставленной букве буквальной — той, что убивает) ещё только предстоит описать: с тех пор как человечество стало пишущим, для каких только игр буква не служила отправной точкой!

Возьмите любую букву: вы увидите, как её тайна углубляется (и ей нет конца) через бесконечные ассоциации, в которых вы заново откроете всё мироздание: его историю, вашу собственную, его великие символы, философию вашего имени (через его инициалы) и т.д.

Задолго до Эрте (но это, можно сказать, другая эпоха, столь полностью она оказалась забыта) Средневековье завещало нам сокровищницу опытов, грёз, смыслов – в своей работе над буквенными инициалами; а графическое искусство, если стряхнёт с себя ярмо внушённого нашим обществом эмпиризма, сводящего язык к простому инструменту коммуникации, должно было бы стать высочайшим искусством, преодолевающим ложное противопоставление фигуративного и абстрактного: ведь буква одновременно и значит, и не значит ничего, ничему не подражает, но всё же символизирует, отметая и алиби реализма, и алиби эстетизма.

R. T.

Мы начинаем понимать, однако, из некоторых фрагментарных публикаций, что грандиозный замысел женевского учёного Фердинанда де Соссюра заключался вовсе не в основании новой лингвистики (своим «Курсом общей лингвистики» он, по свидетельствам, не слишком дорожил), но в том, чтобы разработать и навязать другим (очень скептичным) философам одно открытие, которое он совершил и которое преследовало его всю жизнь (куда сильнее, чем структурализм): а именно то, что в стихах древних (ведических, греческих, латинских) поэм спрятано некое имя (божества или героя), введённое поэтом довольно эзотерическим – но вместе с тем регулярным – образом; это имя проступает через последовательный отбор нескольких привилегированных букв.

Открытие Соссюра состоит в том, что поэзия двоична: строка над строкой, буква над буквой, слово над словом, означающее над означающим. Уловив этот анаграмматический феномен, Соссюр поверил, что может найти его повсюду; он был им одержим; он не мог прочесть ни строки стихов, чтобы не уловить в шорохе первого смысла торжественного имени, складывающегося из нескольких букв, по-видимости разбросанных по строке. Раздираемый между разумом философа и уверенностью в этом втором слышании, Соссюр был весьма встревожен: он боялся прослыть безумцем.

Не случайно на заре своей карьеры Эрте взял инициалы своего имени и фамилии — Роман Тыртов — и сделал из них третье имя, которое стало его художественным псевдонимом: подобно Соссюру, он лишь прислушался к этому двойному имени – сплетённому, сам того не осознавая, с обыденным произнесением его я; через эту вещую процедуру он уже обозначил постоянный объект своего творчества – букву. Буква, где бы она ни находилась (и тем более в нашем имени), всегда подает нам знак — подобно той женщине, которая, держа по великолепной птице в каждой руке и поднимая руки на разную высоту, формирует букву F в алфавите Эрте: женщина создает знак, и знак подает знак. Так утверждается своего рода искусство письма, в котором знак может бесконечно регрессировать, то есть отсылать к другим знакам.

Алфавит

Эрте создал целый алфавит. В составе алфавита буква становится изначальной (в обычном случае она прописная); данная в своём изначальном, первоначальном состоянии, она подкрепляет свою сущность как буквы: здесь это чистая буква, ограждённая от всякого соблазна, способного связать её с словом и растворить её в нём (то есть придать ей какой-либо бытовой смысл). Французский писатель Клодель сказал однажды о китайском иероглифе, что тот обладает схематическим бытием, письменно-образной личиной. Своей поэтической работой Эрте превращает каждую из наших западных букв в идеограмму, то есть в «графизм», самоценный знак; он отказывается от слова: кто бы захотел писать слово буквами Эрте? (Почему бы и да :) — прим. перевод.)

Это было бы своего рода недоразумением, простительной грубостью: единственное слово, единственная синтагма, которую Эрте составляет из своих букв, – это его собственное имя, и оно тоже состоит лишь из двух букв. В алфавите Эрте заложен выбор, который отрицает предложение, который отвергает дискурс. И вновь Клодель помогает нам стряхнуть ту леность, из-за которой мы склонны считать, будто буквы – всего лишь инертные элементы смысла, рождающегося только от комбинаций и накоплений нейтральных форм; он помогает нам понять, чем может быть отдельная буква (чьё одиночество гарантировано нам самим фактом существования алфавита):

Буква по своей сути аналитична: всякое слово, которое она образует, есть последовательное изречение утверждений, которые глаз и голос произносят по буквам; к единице она прибавляет, на той же строке, другую единицу – и зыбкое слово возникает и видоизменяется в вечной вариации.

Буква у Эрте – это утверждение (сколь бы благодатным оно ни было): она утверждается раньше непрочности слова (которое распадается при каждом новом сочетании); оставаясь одна, она ищет продолжения не в направлении своих сестёр (в пределах фразы), а в бесконечной метафоре своей индивидуальной формы: строго поэтический путь, который не ведёт к дискурсу, к логосу, к (всегда синтагматическому) ratio, а ведёт к бесконечному символу. Такова сила алфавита: заново открыть некое естественное состояние буквы. Ведь буква, если она одна, невинна: Падение начинается, когда мы складываем буквы в слова (что может надёжнее пресечь чужую речь, чем разложить слово по буквам – как говорится: «н, о – нет!», или по-французски: «n, i, ni, c’est fini!»).

Позволю себе небольшое личное отступление. Автор этих строк всегда испытывал глубокое недовольство собой из-за того, что неизменно допускает одни и те же ошибки, перепечатывая текст на машинке. Обычно эти ошибки – пропуски или вставки: дьявольски выходит то лишняя буква, то недостающая; но самая хитроумная – и самая частая – ошибка – метатеза: сколько раз (несомненно, подгоняемый бессознательным раздражением против слишком знакомых мне слов, пленником которых я себя ощущал) я печатал sturcture вместо structure, susbtitute вместо substitute или trasncription вместо transcription! Каждая из этих описок, повторяясь, приобретает диковатый, зловредный облик – она означает для меня, что внутри меня есть нечто, что сопротивляется слову и наказывает его, искажая. Можно сказать, что зло начинается со слова, с внятного ряда букв. Следовательно, до слова, или вне слова, алфавит достигает своего рода эдемского состояния языка: это язык до Падения, потому что это язык до дискурса, язык до синтагмы, но при этом – уже благодаря замещающему богатству буквы – полностью открытый сокровищам символа.

Вот почему, помимо их грации, изобретательности и эстетического качества — или, вернее, благодаря этим свойствам, не омраченным никаким намерением передать определенный смысл (дискурс), — буквы Эрте являются эйфорическими объектами. Подобно доброй фее, которая, прикоснувшись к ребенку своей волшебной палочкой, милостиво роняла розы из его уст с каждым словом (вместо жаб, которых «изрыгала» её злобная соперница), Эрте дарует нам чистую букву, ещё не скомпрометированную никакими ассоциациями и потому не затронутую никаким Падением: грациозную и неподкупную.

Извилистость

Субстанция, из которой Эрте создает букву, как мы уже говорили, — это смесь женщины и украшения; тело и одежда дополняют друг друга. Элемент облачения избавляет женщину от необходимости принимать акробатические позы и превращает её в букву, не лишая при этом женственности, как если бы буква была «естественным» образом женственна.

Художественные «атрибуты» букв Эрте многочисленны и разнообразны: крылья, хвосты, гребни, плюмажи, шарфы, баллоны, шлейфы, пояса, вуали. Эти «мутанты» (они управляют мутацией Женщины в Букву) выполняют не только формообразующую роль (своими дополнениями и коррекциями они помогают создать букву геометрически), но и заклинательную: напоминая об обаятельном или культурно знакомом предмете, они позволяют изгнать злую букву (такие существуют).

Буква T — это смертоносный знак: виселица, крест, орудие пытки. Эрте превращает её в весеннюю, цветочную нимфу: тело обнажено, голова покрыта тонкой вуалью. Там, где буквальный алфавит подразумевает скрещенные руки, символический алфавит Эрте предлагает руки открытые, занятые жестом одновременно скромным и благожелательным. Это потому, что Эрте делает из буквы то же, что поэт делает со словом: игру, форму каламбура. Каламбур основан на очень простом семантическом механизме: одно и то же означающее (слово) одновременно принимает два разных означаемых, так что восприятие слова двоится; во французском языке это метко называется double entendre — двоякий смысл, двойное слышание. Внедренный в визуальное поле, Эрте практикует, можно сказать, двойное зрение: вы воспринимаете, как вам больше нравится, либо женщину, либо букву, и как дополнение — расположение одного и другого.

Взгляните на фигуру Z: это коленопреклоненная женщина, это длинный плюмаж в форме вопросительного знака, это буква Z. Буква представляет собой целостную и немедленную форму, которая потеряла бы свой собственный смысл, если бы мы начали её анализировать (согласно теории гештальта), но в то же время она является шарадой, то есть аналитической комбинацией частей, каждая из которых уже обладает своим значением.

Как и у поэтов барокко или художников сюрреализма, таких как Арчимбольдо, метод Эрте лукав: он заставляет смысл функционировать на уровнях, которые рационально противоречивы (потому что кажутся независимыми): на уровне целого и на уровне каждой части. У Эрте, можно сказать, есть то «прикосновение ума» (по аналогии с «прикосновением руки» мастера), которое одним жестом открывает мир означающего, мир игры. Эта игра строится из нескольких простых, архетипических форм (любая буква их предполагает). Перечитаем Клоделя:

Любое письмо начинается с черты или линии, которая сама по себе, в своей непрерывности, является чистым знаком индивида. Либо линия горизонтальна, как любая вещь, находящая в простом параллелизме к своему принципу достаточное основание для существования; либо она вертикальна, как дерево и человек, обозначая действие и утверждение; либо же она косая, отмечая одновременно движение и смысл.

В свете этого анализа Эрте предстанет не-Клоделевским (что и ожидалось). В его алфавите очень мало горизонталей (возможно, два вытянутых крыла или птицы в E и F, завиток волос в J, нога в A). Эрте не теллуричен, не вдохновлен реками, не черпает вдохновение в арканах религиозной космогонии; внечеловеческое начало — не его сильная сторона.

Что касается вертикалей, они не несут для него того оптимистичного, волюнтаристского, гуманистического смысла, который поэт-католик приписывал этой линии, отмеченной для него нерушимой прямотой.

Этот смысл подтверждается двумя явными аллегориями: «Печаль» и «Безразличие» предстают у Эрте как чрезмерные, пароксизмальные вертикали. То, что печально и что несет в себе отпор, — слишком вертикально, оно исключительно прямолинейно. Это верная психологическая интуиция: прямая вертикальная линия — это то, что режет; это режущая кромка, производящая разделение (schizein по-гречески означает «расщеплять»), которым отмечен печальный и безразличный шизофреник.

В алфавите Эрте есть и косые линии (как же без них создать буквы?); эта наклонность приводит Эрте к неожиданным находкам: поперечная вуаль в букве N, откинутое назад тело в Z, надломленное и вытесненное тело в K. Однако эта косая черта, которую Клодель считал естественным символом движения и смысла, не является предпочтительной для Эрте.

Что же тогда? Две линии безразличные (горизонталь и косая) и одна дурная (вертикаль): где же в таком случае эйфория Эрте (и наша)? Ответ дает сама структура, подтверждая очевидное: мы знаем, что в лингвистике идеальная парадигма включает четыре термина: два полярных (А противопоставлено Б), один смешанный (и А, и Б) и один нейтральный, или нулевой (ни А, ни Б). Первичные линии письма легко укладываются в эту схему: двумя полярными терминами являются горизонталь и вертикаль; смешанный термин — это косая линия, компромисс между первыми двумя.

Но что насчет четвертого, нейтрального термина — линии, которая отвергает и горизонталь, и вертикаль? Именно её предпочитает Эрте: это извилистая линия. Для него она — очевидная эмблема жизни; не грубой, первозданной жизни (это метафизическое понятие чуждо вселенной Эрте), но жизни утонченной, цивилизованной, социализированной, которую женская тема заставляет «петь» (как говорили о древней поэзии; иными словами — о которой Женщина позволяет нам говорить, которую она открывает для графической речи). Как культурная (а не «природная») ценность, женственность извилиста: архетипическая форма буквы S позволяет запечатлеть Любовь, Ревность, саму диалектику жизненного чувства или, если использовать более психологический (и в то же время материальный) термин, — двуличность.

Эта философия извилистости находит выражение в «Маске» (композиция Эрте «Mystery of the Mask»): мало того, что Женщина находится буквально на маске (её тело образует переносицу, крылья — щеки, а сама она помещена в глазницы), вся Маска подобна куску китайской ткани, в которую вплетена симметричная и перевернутая двойная S, чьи четыре конечных завитка пристально смотрят на нас (можно ли это назвать «глазком завитка»?). Ибо взгляд прямолинеен лишь в оптической абстракции: смотреть — значит также быть рассматриваемым; это значит устанавливать кругооборот, возвратность, о чем одновременно свидетельствуют и буква S в слове «Sight» (взгляд), и Маска — этот экран, который сам на вас смотрит.

Отклонения

Буквы Эрте «поэтичны». Что это значит? «Поэтичное» — это не некое туманное впечатление или неопределенная ценность, к которой можно прийти, просто вычтя «прозаическое». «Поэтичное» — это, если говорить предельно точно, символическая емкость формы. Эта емкость имеет ценность лишь в том случае, если она позволяет форме «отправляться» во многих направлениях и тем самым потенциально проявлять бесконечное движение символа. Символ никогда нельзя превратить в окончательное «означаемое»; он, вкратце, всегда является означающим для другого означающего (вот почему подлинным антонимом «поэтичного» является не прозаическое, а стереотипное).

Следовательно, тщетно пытаться составить канонический список символов, высвобождаемых произведением: инвентаризации поддаются только банальности, ибо лишь они конечны (и закончены). Нам нет нужды реконструировать «тематику» Эрте; достаточно подтвердить потенциал его форм к «отправлению» — который также является потенциалом к возвращению, поскольку путь символа кругообразен. И то, к чему Эрте нас ведет, возможно, и есть то самое, на чем основывается изобретение буквы.

Буква O — это, конечно, рот; но два акробата, формирующие её, добавляют к ней сам знак усилия, то есть действия по раскрытию, которым человек дополняет сомкнутую линию своих губ, когда ищет полноты жизни. Что касается нуля — другого и иного «О», — это всё еще рот, но этот рот держит сигарету и, следовательно, может быть метонимически увенчан другим ртом: струйкой синего дыма, которая вырывается из одного угла и переходит в другой. Два разных «отправления» для одной и той же по сути формы.

Буква K, взрывная по звучанию, заставляет две косые линии своей формы «отправляться» от шлепка, который жесткая вертикаль её основного штриха наносит (рикошетом) по заду женщины. Здесь эксплуатируется фонетика буквы, так как «шлеп-ок» — слово ономатопоэтическое (звукоподражательное): это лингвистическая истина, ибо мы знаем о существовании фонетического символизма и даже, для определенных слов, семантики звуков.

L — это связь (link), узы (lien) или лиана: женщина, ведущая на поводке распростертую пантеру; женщина-пантера, миф о роковом подчинении. D — это Диана, ночная, лунная, музыкальная — охотница. Еще тоньше в букве N, зеркальной букве по преимуществу (поскольку в зеркале её косая линия инвертируется, не меняя общей фигуры и не переставая быть узнаваемой): две стелы, два симметричных бюста обмениваются посреднической вуалью — один обнажается от того, что надевает другой, хотя всё может быть и наоборот.

Так и движутся буквы Эрте, одновременно являясь женщинами, украшениями, прическами, жестами и линиями: каждая из них — это и собственная сущность (чтобы изобразить букву, мы должны постичь её архетип), и точка отправления в символическое приключение, действию которого читатель (или любитель искусства) должен позволить развиться внутри себя.

М

Однако, как мы знаем, высвобождение символов никогда не бывает спонтанным действием; поэтическое утверждение основывается на определенных отрицаниях, на отказах, запечатленных художником в сугубо культурном значении формы: символическое творчество — это битва со стереотипами. Эрте разрушает первичное значение некоторых букв. Взгляните на его E (важную, так как она входит в его собственное имя): графически считается, что эта буква своими тремя ветвями открыта в сторону последующей части слова; она движется, как принято говорить, вперед. Не искажая её очертаний, Эрте разворачивает её тропизм; спина буквы становится её фронтом. Буква смотрит влево (в область, уже пройденную согласно направлению нашего письма), она устремляется навстречу своему будущему, как если бы шлейф и крылья двух составляющих её женщин были подхвачены встречным ветром.

Или взгляните на Q — букву, неизбежно двусмысленную во французском языке и потому отчасти табуированную: это одна из самых очаровательных букв, придуманных Эрте. Две птицы образуют круг от сомкнутых клювов до кончиков длинных хвостов (queues), которые перекрывают друг друга, формируя тот «хвостик» буквы, что отличает её от O.

Помимо этих эйфорических акцентов, Эрте держится на расстоянии от целой мифологии буквы, которая, будучи великолепно поэтичной, всё же слишком знакома нам — той, что завещал Рембо в своем сонете «Гласные». Для Эрте A — это не «залив теней» и не «черный волосатый корсет», а желтый изгиб двух тел, стоящих лицом к лицу, чьи ноги под прямым углом привносят в их акробатическую природу идею конструктивного напряжения. Буква E, ангельская и женственная, — это не «копье гордых ледников». I, чья голова, отделенная от покорного и скромного тела, сообщает его прямоте, как мы уже отмечали, оттенок тревоги, — определенно не пурпурная (в работах Эрте никогда нет крови).

U, чьи две ветви заключают в себе, словно два сообщающихся сосуда, двух яростных женщин, — это не циклический знак, который алхимия запечатлевает на лбах ученых мужей. И O у Эрте — линия, начертанная в воздухе фигурами двух акробатов, — вовсе не «верховный трубный зов странных созвучий», не Омега, очаг «Violet Ray of Her Eyes», а лишь рот, открытый для улыбки, поцелуя или речи.

Грета Гарбо — одна из самых успешных актрис 1920-х. Название парфюма True Lust Rayon Violet de ses Yeux (от État Libre d’Orange) является прямой аллюзией на этот мифологизированный образ «кинематографического взгляда», о котором писал Ролан Барт

Это происходит потому, что для Эрте, и на этом стоит настоять, пространство алфавита — даже если буква напоминает о своем звучании — не фонетическое, а графическое. Его прежде всего занимает символизм линий, а не звуков: «отправляется» именно буква, а не фонема. Или, если не буква, то по крайней мере нечто такое, что, прежде чем отождествиться с отчетливым звуком, является мускульным жестом, отмеченным в нас движениями смыкания, концентрации и высвобождения (это работа акробата, запечатленная в O, в A, в X, в Y, в Q). Эрте всегда ищет это в области линии, штриха, графической единицы. Его символизм ограничен, но он постигает искусство, заброшенное нашей высокой культурой, — искусство типографики. Укорененная в этом искусстве буква, отделившись от звука или, по крайней мере, подчинив его себе и включив в свои линии, высвобождает собственный символизм, посредником которого становится женское тело.

Завершим обзор буквами Эрте, которые образцово воплощают это метафорическое развитие, где звук и линия сплетены воедино. R фонетически обладает богатым значением: буква R — это сельский, землистый, материальный звук; R рокочет (для Кратила, демиурга-имяборца, это был звук текучей воды). От задней части обнаженной женщины, застывшей на высоких каблуках вопреки задумчивому жесту поднятой руки, расходится широкий поток ткани (или волос: мы знаем, что не можем и не должны их различать), чья густая кривая, опирающаяся на ягодицы подобно турнюру, образует два завитка буквы R — как если бы женщина обильно демонстрировала сзади то, что она, кажется, удерживает спереди.

Та же материальность (которая не перестает быть элегантной) встречается в S: это извилистая женщина, свернувшаяся в форме буквы, состоящей из розового кипения — как если бы юное тело плыло в некой первозданной, бурлящей, но гладкой субстанции, и как если бы буква в целом была своего рода весенним гимном совершенству извилистости, линии жизни. Совсем иная — соседняя буква, близнец и в то же время враг S: разве Z не есть инвертированная и угловатая S, буква-отрицание? Для Эрте Z — меланхоличная, сумеречная, завуалированная буква, в которую Женщина вписывает одновременно свою покорность и свою мольбу (для Бальзака Z тоже была «скверной» буквой, как он объясняет в повести «Z. Marcas»).

Наконец, в этой алфавитной космографии Эрте есть буква M: исключительная буква, единственная, которая, как мне кажется, ничем не обязана Женщине или её излюбленным субститутам — ангелу и птице. Эта нечеловеческая буква (поскольку она более не антропоморфна) состоит из неистовых языков пламени: это пылающая дверь, пожираемая фитилями. Буква любви и смерти (по крайней мере, в наших латинских языках), простонародная буква черного отчаяния; одни лишь языки пламени среди стольких Женщин-Букв (как говорят «Девы-Цветы»), словно смертное отсутствие того тела, которое Эрте превратил в самый прекрасный объект, какой только можно вообразить, — в Письмо.

Послесловие

Внимательные читатели наверняка заметили, что в «Алфавите» Эрте обыграны далеко не только Женские фигуры. Во многих символах пол определить на 100% невозможно, а где-то художник изобразил вовсе не Женщин.

С точки зрения фактической точности анализа «Алфавита» Эрте Ролан Барт допускает заметные упрощения и местами ошибается: его эссе — не столько описательный искусствоведческий разбор, сколько семиотическая конструкция, но с богатым содержанием и описанием формообразования латинского алфавита. «Женщина» же у Барта — скорее категория чтения (силуэт, орнамент, пластика линии), чем указание на пол изображённой фигуры; поэтому мужские или андрогинные персонажи он склонен сводить к той же функции или вовсе не учитывать.

Показательный пример — буква S: у Эрте там скорее мужской образ, метафоричное изображение Сатира — древнегреческого божества, духа плодородия, но Барт называет его женщиной, потому что «извилистость» линии для него уже заранее маркирована как «женственная» и гармонично вписывается в структуру семиотической теории. Ролан Барт писал это эссе в период увлечения структурализмом. Для него произведение искусства — это «текст». Он «читает» Эрте, как лингвист читает манускрипт. В таких случаях критик часто становится соавтором: он отсекает всё лишнее, что не укладывается в его структуру. Точно так же тезис о единственной «нечеловеческой» букве M работает как композиционный финал, хотя в букве присутствуют очертания женских силуэтов. Но признание множества мужских силуэтов в других буквах сделало бы вывод к его теории менее убедительным.